鹿児島へ・・・工務店が本当に街づくりに挑む

鹿児島県霧島市

霧島神宮駅周辺の過疎の町を工務店発で再開発を行い、観光の町へと変貌した

私たちの住む西尾市も、外国からのお客様は訪れるものの宿泊施設がないため、お客様は観光を終えると通り過ぎてしまう。今はどこも昔観光で栄えた町もお客様がとどまることなく素通りしてしまう。

それなら、いったいどうしたらまた魅力ある街になるのか?

それが、この霧島のプロジェクトにヒントがあると感じます。

では、なぜ工務店がわざわざこんなことをするのか?注文住宅を造ることに専念したらよいのではと思う所だが

実際、人口は減り続け、物価が高騰し、中古住宅や空き家が増え続け、新築を作り続ける事にも無理が出てきているというのが、ここから更に数十年のうちに大きな問題となる。

工務店は仕事をすることで、職人を育て今ある住宅を管理、存続させていくための技術を絶やしてはいけない。

だからこそ、あらたなる取り組みをし、会社を人を守っていく必要があるのです。

それを怠れば、組み立て式のプラモデルのような住宅しか作れなくなり、味わいや情緒から遠のいた家しか供給されなくなり私たちの暮らしは味気ないものになっていくのかもしれません。

そんな思いを抱きつつ降り立った「霧島神宮駅」

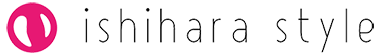

美しい自然のエネルギーを感じさせる町でした。清流の小川ですら最近ではコンクリートに固められ、景色とは言い難い川が増えていますが、ここは石と植物が残り自然の循環の中で生き物が残り続けています。

用水に敷かれた木の板も、上を歩くのは心もとないながらも水が綺麗に保たれる要素。自然素材が景色にすっと馴染みます。何?この違和感が全くない町並みは!(スギ・ヒノキが地べたに並んでるのをみれば耐久性についても説明はいらないですよね(笑)

そして、そこから作られる田んぼのお米が美味しい!

電車は一時間に一本。しかも遅れてきた。でも、そんな数分はどうでもよいことなんです。

お宿はIFOO建築の「霞燦(かさん) 」へ

霞のように 街にただよい 湯にただよい あなたをただよう 穏やかに燦く 時を求めて. 漂いの宿

鹿児島は温泉が豊かで、自宅にも引き込むことができる地域なので、1階のお部屋は温泉付きのお部屋です。

なにより素晴らしいのは、建築家が設計していることもあり部屋の空間のクオリティが高い。いままで行ったどの宿よりも落ち着きがあると感じたのは、家具に至るまでの細部にも行き届いた美しさと手触りの良さが他のそれとは全く違う。

日本人よりも外国の方の方がそういったことは、感じるのではないかなとも思うところです。

でも、いままで気にもしなかった宿を体験できると思いますので、ぜひたくさんの方に利用してみてもらいたいです。

食事はお宿から少し歩くことで町との距離が近く感じます

食事は、宿の中ではなく数百メートルほど歩いたところに出向きます。

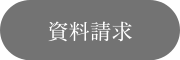

霧島神宮駅の前を通り過ぎ、街灯の横を歩き線路沿いに建てられた建物でいただきます。

夜は美味しいイタリアンを。こちらのレストランも同様にIFOOでデザインされたお店で、店内の落ち着く雰囲気も窓から見える景色も、もちろん家具に至るまでこの場所にたたずむレストランの為の設計。

朝は隣のカフェで提供される、優しい味の和食です。ゆったりと時間を過ごしていると目の前の線路に列車が通過していきます。列車の運転手さんが手を振ってくれました!この駅から始まるプロジェクトは住む人だけでなく、働く人も一体となっておもてなしをしてくれる暖かい場所。ただの観光ではなく「街づくり」をしているからこそのおもてなしの心を感じることができました。

建物は、鉄道会社のもので古い石造りの蔵を再利用したもの。歴史を感じさせる佇まいで落ち着いた場所でした。

テラス席もしっかりと軒下の空間で、時を忘れて時間を過ごすことができます。写真はこのプロジェクトの仕掛人である

㈱IFOOの八幡社長、10年以上お世話になっている方でイシハラスタイルの未来も描いてくれています(笑)

そもそも、今回はただの旅行ではなく私たちが参加している「股旅社中」の勉強会があり、モノづくりを通して社会貢献をしていく中でも一番大きな地域創生を学びに来ました。

シャッター街を再利用し、町に活気を取り戻すことができる可能性を秘めた工務店という業種がどこまでできるのかを身をもって先導し成果を学びました。

現在日本はインフレの傾向、そして円安による外国人観光客の増加。日本人だけを相手にした観光ビジネスの難しさ、人口減少などが加速していく予測の中、日本を地域から活性化させるプロジェクトを立ち上げていく時代がきたのかもしれません。

自分たちの利益のためだけではなく、地域にお金をどのようにまわしていくのか、工務店という立場でできることは限られていると思ってしまいがちですが、様々な協力を得て成功させている八幡社長に学ぶところだらけでした。

最後に、とかく観光というと小京都や古い街並みにフォーカスしがちですが、私たちの普段の生活にないものを作りだすことは難しい。そして私も以前外国の友人が訪れた際に、そうした歴史的なものを感じてもらうおもてなしを考えました。もちろんそれも喜んでいただけましたが、一週間もするとどこも同じような食事に名産品で、少し食傷気味になっているとのこと。気負わず地元の人が普段食べているもの、見ているものを伝えたほうが喜んでもらえたのも事実。

自分たちにできないことをするより、ありのままを受け入れてもらうことで、相手を疲れさせずに癒しの場を提供できるというヒントなのかなと思いました。

観光の町「にしお」にすることができるのか?

挑戦していきたいと・・・?壮大すぎるけど、できるのか?わたし。とも思いますが、その思いに心動かされた二日間でした。